Edgar Mélik, Rythme des corps, c. 1950, HSC, 34 x 52 cm, collection particulière

.

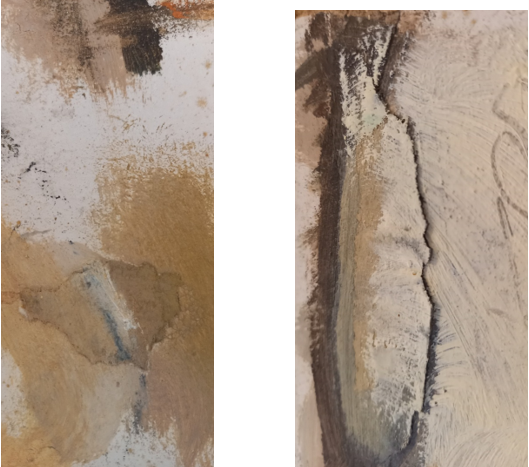

Le public a tendance à réduire chaque peintre à un style reconnaissable. Ce danger concerne tous les peintres, même les plus connus comme Picasso ou Matisse. Le public s’habitue et finit par penser qu’il comprend tout. Le rôle de l’historien de l’art est de lutter contre cet esprit de paresse, y compris pour Mélik. Ce tableau du mois est un inédit tout en finesse graphique. On pense à une esquisse, presque de l’aquarelle tant la couleur est diluée sur un fond de carton laissé vide pour mieux suggérer une écriture poétique dont on peut énumérer les signes comme sur une partition musicale. Une partition visuelle que Mélik a dû réaliser rapidement comme par instinct.

Des femmes nues se succèdent de profil, certainement quatre. Au centre, l’une d’elles est à peine esquissée, avec un visage presque oublié. A droite un visage très expressif impose sa présence. Le dos est l’unique ligne droite du dessin, alors que règnent partout les lignes sinueuses qui vont se répéter de manière hypnotique. Le ventre est marqué d’un trait noir épais. Ces corps ne marchent pas, ils esquissent une sorte de danse comme autant de Ménades, ces femmes qui accompagnaient Dionysos, le dieu de l’ivresse.

La couleur est intense malgré sa rareté. C’est la tache colorée qui est devenue chez Joan Miro une abstraction et même un langage à partir des années 1930. Chez Mélik, c’est différent. La tâche reste un élément du dessin à l’égal du trait noir. Les corps sont marqués d’ ocres diluées qui vont de l’orangé au brun. A l’extérieur des corps, c’est le bleu intense et le gris qui suggèrent l’eau et un empilement de rochers (la source d’une scène bucolique ? ).

La surface du carton, le subjectile, nous révèle des actes plus sauvages comme chez Antonin Artaud, dans ses dessins curieusement contemporains . Dans l’angle supérieur droit, le carton a été lacéré avec une pointe dure pour former un lacis qui rappelle l’écriture automatique des dessins de sable d’André Masson.

Pour l’orange vif, Mélik a déposé une matière épaisse, notamment pour la jambe repliée de la première femme à gauche qui semble ainsi presque courir. Plus surprenantes encore, certaines irrégularités de surface suggèrent que Mélik a inclus des fragments de papier qui sont collés à l’aide d’une couche épaisse de peinture. Autant de zones qui portent les traces de gestes rapides de détérioration.

Mais le travail le plus délicat de collage se voit dans la forme blanche qui flotte devant ce cortège de femmes. Il s’agit d’un petit fragment déchiré qui est collé sur tout le bord gauche par la peinture elle-même. Le côté droit se détache du support en carton pour donner une bordure noire (qui est en réalité le noir du fond visible sous le léger décollement). Un fragment déchiré qui rappelle les morceaux de journaux ou de papier peint que Picasso collait sur ses toiles vers 1910.

Pablo Picasso, Bouteille de vieux marc, verre, guitare et journaux, 1913, collection Tate

Alors que Picasso subvertit la peinture mais reste figuratif, Mélik prolonge le geste du collage mais nous refuse l’illusion de l’objet. Il est presque impossible d’identifier cette forme (chacun va suivre son interprétation, un masque africain qui guide la danse ?). Mais ce n’est pas un échec par rapport à la peinture que Mélik pratique. En effet, si la signification de la représentation a été longtemps l’alpha et l’oméga de la peinture (le sujet du tableau), ce n’est plus le cas avec Mélik, et plus largement dans la peinture moderne à partir de l’impressionnisme. « Le développement de l’art depuis 1850 montre que la dialectique entre le contenu et la forme qui a permis d’expliquer les tableaux pendant des siècles n’a cessé de pencher en faveur de la forme. L’aspect propre au contenu de l’œuvre d’art, ce qu’elle dit, n’a cessé de reculer devant son aspect formel. » Peter Bürger, Théorie de l’avant-garde (1974). Par exemple, Les Baigneuses de Cezanne sont autant une forme gothique avec la voûte des arbres que des femmes nues.

Tous les accidents de l’image dessinée et peinte par Mélik nous montrent que c’est surtout le jeu rapide et aléatoire des moyens artistiques qui l’intéresse. Ce qu’on prend pour autant d’imperfections ( « ce n’est qu’une esquisse avec des impuretés, ça ne représente rien de cohérent, etc.« ) est assumé par Mélik. Cette œuvre ne décrit rien, elle raconte comment l’œuvre s’est faite matériellement.

A quelle pratique artistique faut-il rattacher ce type de travail de Mélik ? Pour le comprendre il faut distinguer avant-garde et modernité comme le propose Peter Burger. Toute la peinture qui s’est faite durant le XX° siècle ne relève pas de l’avant-garde. Il suffit de penser à Salvador Dali. Sa peinture relève bien de l’esprit surréaliste mais elle est de facture classique et ne s’inscrit pas du tout dans l’avant-garde (d’où sa polémique contre l’art de son temps, voir Les cocus du vieil art moderne, 1956).

Il y a 3 principes qui définissent les productions des avant-gardes de la première moitié du XX° siècle.

I) L’avant-garde s’oppose à la perfection de l’œuvre d’art pour mettre en avant les moyens artistiques qui restent visibles dans la matérialité de l’œuvre. L’artiste d’avant-garde ne cherche pas à cacher comment il s’y est pris pour fabriquer son œuvre. Il fait connaître les procédés qu’il a utilisés et qui restent de toute façon apparents. Par exemple André Breton explique les règles à suivre pour l’écriture automatique d’un poème ou le montage d’un cadavre exquis. En théorie ces procédés sont accessibles à tous.

II) L’avant-garde tourne le dos à l’idée de l’harmonie qui justifiait le beau en art. L’œuvre d’art est toujours constituée de parties mais l’artiste ne cherche plus à établir entre elles une harmonie mais plutôt des rapports contradictoires qui donnent l’impression trompeuse que le travail n’est pas terminé.

III) Enfin, l’art pratiqué par l’avant-garde a une visée émancipatrice, il entend se mettre au service de la liberté par une esthétique du choc qui transformera la sensibilité humaine afin de la sortir de l’institution art dans la société bourgeoise pétrie de conventions.

Pour comprendre ce que fait Mélik au long de quatre décennies, il faut tenir compte d’une coïncidence temporelle remarquable. Le hasard de sa naissance en 1904 à Paris fait qu’il se tourne vers la peinture (1928) juste après la succession rapide des avant-garde au sens large dont Paris a été la caisse de résonnance (futurisme, dadaïsme, surréalisme). Le Manifeste du futurisme du poète Marinetti est publié dans le Figaro en 1909, et il a l’appui de Guillaume Apollinaire (anti-passéisme). Dans la librairie d’Adrienne Monnier, Mélik a vu un tableau du peintre futuriste Gino Severino, Lanciers en galop. Ce même tableau est présenté à Paris lors d’une grande exposition futuriste en 1929. Quelle est la différence entre le tableau peint par Gino Severino et « le tableau d’Adrienne Monnier » ?. En décembre 1934, Mélik est à Florence et cherche à rencontrer Marinetti, le fondateur du futurisme. Quant au surréalisme en tant que poésie et appel à l’imagination, on sait qu’il a profondément marqué la jeunesse de Mélik à Paris (1924) comme toute son existence artistique et littéraire.

Je voudrais montrer qu’une partie de l’œuvre d’Edgar Mélik relève bien du principe de l’avant-garde, notamment à travers ce dessin inédit qui est un manifeste qui coche toutes les cases. Mélik utilise méticuleusement tous les actes matériels qui récusent la peinture comme bel ouvrage. Il rature le support (lacération), il épaissit la matière et surtout il inclut des fragments déchirés de papier selon le procédé déjà ancien du collage. Le caractère non fini (qui est en réalité récusé par la signature et la vente du dessin) est la négation même de l’idée d’harmonie. Enfin, les corps nus sont devenus des signes formels pour construire une composition poétique et délicate qui n’a plus de fonction de référence.

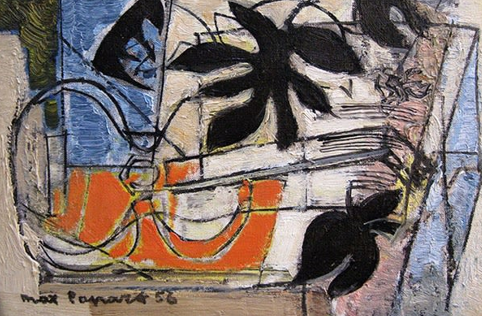

Alors que la peinture moderne finit pas être admise (voir la célébrité de Picasso et de Matisse dès les années 1920), l’avant-garde se veut en opposition avec son époque et les besoins du marché de l’art. Nous avons un témoignage décisif du peintre Max Papart qui explique à son ami Mélik pourquoi son œuvre est en dissonance avec le marché de l’art. Né à Marseille en 1911, Max Papart a atteint une certaine reconnaissance dont témoignent plusieurs livres importants qui lui ont été consacrés de son vivant. Il pratique le collage d’un cubisme modernisé. Chacune de ses œuvres est précise et harmonieuse.

Max Papart, La Guitare, 1956

Cet artiste appartient à la modernité mais pas du tout à l’avant-garde. En 1954, depuis Paris où il s’est installé, il écrit une lettre très franche à son ami Edgar Mélik car il souhaite sincèrement l’aider à réussir sur le marché de l’art. Ce dernier a envoyé une trentaine de dessins et peintures sur carton au galeriste Bruno Bassano (1896-1978). Le constat est dur, Mélik ne fait pas ce qu’il faut pour réussir : » Tu devrais travailler tes cartons avec même un excès de fini en te refusant à garder des parties trop esquissées, même si leur valeur et leur couleur, leur rythme etc. est juste, car toi et moi pouvons le voir, mais pas EUX… Il te faudrait faire une exposition chez Lily [Lil Mariton, la galeriste de Mélik à Marseille ], afin de te renflouer un peu d’argent. Là on connait ta valeur et ton œuvre de plus longue date. Seulement, les Marseillais sont incapables de te suivre dans tes recherches actuelles. Je ne vois guère que des collectionneurs américains pour s’y intéresser. Le Français est bourgeois, mesquin, traditionnel, avare, chicanier, prétentieux et pour tout dire plutôt stupide. Il ne se laisse convaincre que par les prix de la salle des ventes Drouot. Et tu en es bien loin. Il faut donc exposer chez Lily des toiles très finies, très achevées. On a actuellement horreur de tout ce qui sent l’esquisse… Tes toiles figuratives sont très baroques. Bien entendu, tu es libre de faire ce qui te plaît, seulement il faudrait choisir un marchant qui puisse s’y intéresser. » (Lettre de Max Papart, Paris, 8 mars 1954, Archives du musée Edgar Mélik).

Lettre admirable car elle concerne justement le type de dessin qui constitue le tableau du mois. Toutes les « imperfections » de cette œuvre (ce que Georges Bataille appelle une « régression positive« ) sont justement l’envers de ce que le marché de l’art attend de la peinture dans cette décennie où triomphe le tout jeune Bernard Buffet (né en 1928) que mentionne justement Max Papart dans cette même lettre. Ce jeune peintre qui va réussir très vite sera le seul mentionné par Mélik dans son pamphlet de 1958 pour illustrer la beauté sans force qui convient à la sensibilité malsaine qu’il oppose à la sensibilité tonique apparue à Paris au début du siècle (Matisse, Picasso, Derain).

On ne connaît pas la réponse de Mélik à son ami Max Papart mais on comprend que celui-ci avait parfaitement vu juste. L’œuvre de Mélik s’inscrit dans l’avant-garde alors que le beau travail de Max Papart s’inscrit dans la modernité. Nous avons un témoignage direct de Mélik qui montre qu’il avait évidemment conscience du décalage avant-gardiste de son travail qui constitue un affront au marché de l’art des années 1950. Alors qu’il vient de passer plusieurs semaines heureuses entre Grasse et Vence, il écrit à son cousin le poète Rouben Mélik : » Je retourne prochainement par là – tous les avantages du Paris de la rive gauche en miniature-carrefour-plateforme. Et pas question de Paris pour moi. Si un jour j’y expose ce ne sera pas dans une galerie de la Foire en question, qui est à sa fin, qui n’a plus d’intérêt pour personne et qu’il faut laisser s’anéantir tout simplement, mais par exemple dans une sorte de local qui n’ait rien à voir avec ces milieux passés – mettons quelque chose comme par exemple le hall de la gare du Pont St Michel ou l’une des salles des abattoirs de Vaugirard. »(Lettre du 11 juin 1951, archives Rouben Mélik, IMEC).

Sortir sa peinture des galeries bourgeoises de la rive droite (rue La Boétie avec ses galeries qui ne vendent que des valeurs sûres, ce que Mélik désigne par une métonymie savante, la servitude volontaire ) , faire l’éloge de la Rive gauche (quartier du Montparnasse, de la rue Daguerre où se trouve son atelier, de la Closerie des Lilas, etc. ) c’est se tourner vers sa jeunesse parisienne quand la peinture s’inventa comme modernité (cubisme, fauvisme) et comme avant-garde (futurisme, surréalisme). Les lieux provocants proposés par Mélik ( la gare du Pont Saint-Michel face à l’île de la Cité comme les abattoirs de Vaugirard qui venaient d’être remarquablement filmés par Georges Franju en 1949 dans Le Sang des bêtes) manifestent sa conscience d’une peinture intempestive au sens de Nietzsche. Cet écrivain que Mélik a énormément lu et qui exigeait du philosophe qu’il soit la mauvaise conscience de son temps.

L’œuvre graphique de Mélik a des caractéristiques précises qui l’inscrivent dans un esprit d’ avant-garde revendiqué aussi bien en raison de ses moyens techniques (collage, lacération, esquisse rapide, taches, etc.) que par les lieux décalés où elle serait en accord. Une peinture qu’il voulait roborative et digne de la sensibilité tonique. Le musée Mélik, avec son label Maison des Illustres récemment décerné par le Ministère de la culture, pourrait devenir une machine à remonter le temps de la peinture du XX° siècle, modernité et avant-garde.

Olivier ARNAUD, secrétaire des amis du musée E. Mélik